por Eduardo Pérez

En mi profesión, la que me paga un salario, se debe escribir por todo, para todo. Desde guiones, pasando por reportes, resultados ejecutivos, procesos, tuits, y hasta menciones para programas de variedades.

Llevo cerca de 18 años haciéndolo, y lo cierto es que lo hago, a secas.

Una amiga muy cercana, a la que me une una larga y muy honesta amistad, me ha dicho que sólo debería escribir para la persona a la que ame y me ame, porque el amor lo perdona todo, incluso la pésima redacción. Aunque no deja de reconocer mi progreso en estos casi dos años.

Lo cierto es que yo no podría escribir, no sabría hacerlo ni por asomo, si no fuera por dos razones: mis padres, a quienes siempre vi, en sus ratos libres tendidos juntos, y con sendos libros en la mano; y Don Rubén Torres, papá de un amigo de la infancia y guionista de cine, quien me abrió las puertas de su biblioteca, su conocimiento y su paciencia.

Recuerdo que un día llegué muy ufano a su casa con mis libros de poesía de Baudelaire, Tzara y Rimbaud bajo el brazo y se los mostré. Él sonrió y me dirigió esa mirada lánguida que penetraba la espesa neblina de humo de cigarro que siempre cubría su biblioteca, y con voz opaca me preguntó: “¿Y qué has leído de Octavio Paz?”.

A partir de ahí leí mucho a Paz. A cambio, Don Rubén me regaló libros de poesía que iba desechando para dar cabida a otros en su, ya muy apretada, biblioteca.

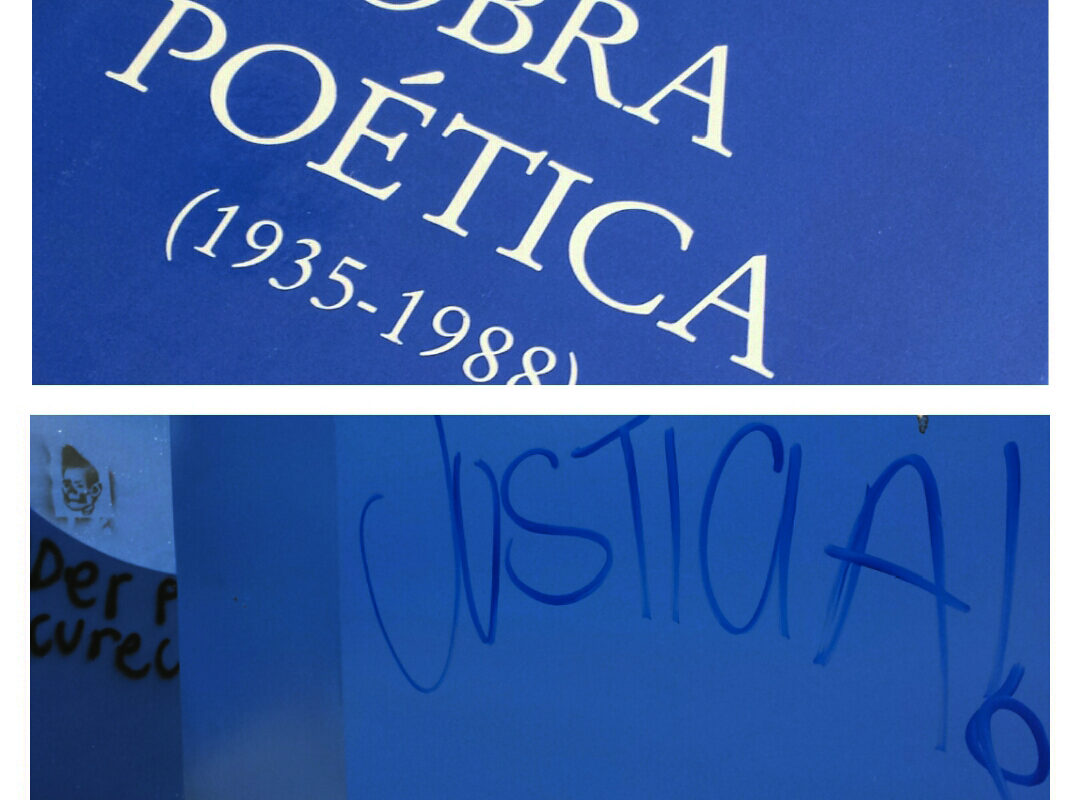

Otro día llegué a mostrarle uno de “mis poemas” acerca de la pérdida –ahora me conmuevo ante mi inocente y juvenil avanzada-; él me escuchó, me hizo algunos comentarios –que no pienso reproducir, porque me desacreditarían completa y justamente como escritor-, y se levantó de su escritorio para buscar un libro muy grueso de color azul que reconocí inmediatamente.

Con esa voz grave y hueca, tan potente que tenía Don Rubén, mi mentor, me dijo: “Voy a leerte uno de los más grandes poemas que he leído acerca de la pérdida”.

Abrió el libro por el índice, encontró la página y comenzó a leerlo. Lloré al escucharlo.

Hoy, domingo 9 de noviembre, al despertar leí la secuela de las noticias de anoche y busqué ese mismo libro en mi biblioteca; lo tomé, busqué el doblez profundo que hice en una página para indicarme el lugar exacto de aquél texto, y lo leí.

Hoy, casi un cuarto de siglo después, volví a llorar con el mismo poema. Esta vez lloré el profundo entendimiento de la pérdida, lloré a mi patria, a mis jóvenes que aún no habían nacido cuando lloré por primera vez aquel poema, y lloré con la esperanza de que una vez que terminara de leer no se vuelva a llorar jamás en este país por la misma razón.

Voy a reproducir una parte de ese poema; uno de los más grandes que he leído acerca de la pérdida, del dolor, y de cómo el hombre se empeña en repetir su trágica historia:

ELEGÍA

A un compañero muerto

En el frente de Aragón

I

Has muerto, camarada,

En el ardiente amanecer del mundo.

Y brotan de tu muerte

Tu mirada, tu traje azul,

Tu rostro sorprendido en la pólvora,

Tus manos, ya sin tacto.

Has muerto. Irremediablemente.

Parada está tu voz, tu sangre en tierra.

¿Qué tierra crecerá que no te alce?

¿Qué sangre correrá que no te nombre?

¿Qué palabra diremos que no diga

tu nombre, tu silencio,

el callado dolor de no tenerte?

Y alzándote,

llorándote,

nombrándote,

dando voz a tu cuerpo desgarrado,

labios y libertad a tu silencio,

crecen dentro de mí,

me lloran y me nombran,

furiosamente me alzan,

otros cuerpos y nombres,

otros ojos de tierra sorprendida,

otros ojos de árbol que pregunta.

Cap. Calamidades y milagros (1937-1947) (p. 99)

Obra Poética (1935-1988)

Octavio Paz

Ed. Seix Barral, 1990